Крепостные крестьяне

КРЕПОСТНОЙ

Человек, находящийся в крепостной зависимости,

то есть не имеющий никаких гражданских и имущественных прав.

До конца XV в. в Древней

Руси значительная часть крестьян была лично свободной. Крестьянин, работавший

на частной земле, заплатив хозяину за проживание, мог перейти к другому

землевладельцу. В конце XV в. в Московском государстве были установлены единые

правила таких переходов: за неделю до и неделю после Юрьева дня (26 ноября), то

есть тогда, когда заканчивались все сельскохозяйственные работы. В конце ХVI в.

крестьяне сначала временно лишились права перехода к другому землевладельцу, а

потом и совсем. В это время появилась пословица Вот тебе, бабушка, и Юрьев

день, которая до сих пор употребляется в ситуации, когда не происходит

что-либо долго ожидаемое. Окончательно крепостное право было оформлено Соборным

Уложением 1649 г.

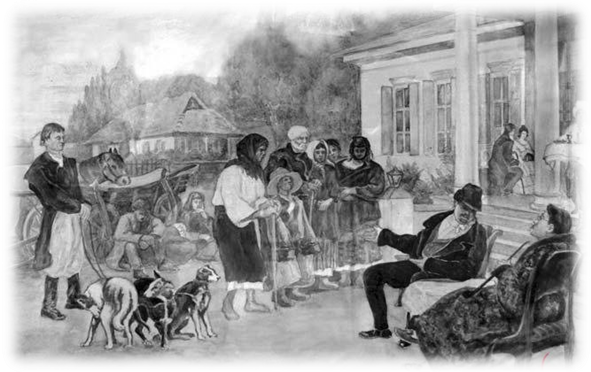

К. Маковский

Крепостные крестьяне были обязаны трудиться не только на себя, но и на барина (владельца земли) — работать

на барщине и платить оброк — принудительный сбор

продуктами (натуральный оброк) или деньгами (денежный оброк). В

соответствии с тем, кому принадлежала земля, крестьяне назывались помещичьими,

монастырскими, дворцовыми, или удельными, то есть

принадлежащими царской) семье. К концу ХVIII в. крепостные крестьяне по своему

положению фактически превратились в рабов.

В ХVIII–ХIХ вв. один раз в несколько лет проходила перепись крепостных,

принадлежавших помещикам, так называемая ревизия. По ревизским спискам определялось состояние помещика как

владельца определенного количества крестьян (душ), которыми он мог

распоряжаться по своему усмотрению: продать, заложить или дать вольную,

то есть предоставить личную свободу.

Из крепостных по происхождению были многие известные в России личности. Среди

них: художники Аргуновы, актеры М.С.

Щепкин и П.И. Ковалева (Жемчугова), поэт Т.Г. Шевченко, архитектор А.Н.

Воронихин. В поместьях богатых вельмож существовали крепостные театры и

оркестры.

В памяти народа остались фамилии некоторых особенно жестоких крепостников,

то есть помещиков — хозяев крепостных. Стало именем нарицательным прозвище Салтычиха. Так звали помещицу Д.Н.

Салтыкову, известную крайне жестоким обращением с крепостными крестьянами.

Неравноправное положение крепостных, особенно крестьян, в обществе, их

эксплуатация хозяевами приводили к стихийным формам протеста, бунтам и

восстаниям. Самыми крупными крестьянскими восстаниями, или крестьянскими

войнами, были война под предводительством Степана Разина 1670–1671 гг. и война под предводительством Е.И. Пугачёва 1773–1775 гг.

С конца ХVIII в. проблема крепостного состояния значительной части населения

России стала осознаваться прогрессивной частью общества как одна из самых

тяжелых проблем страны, как состояние, которое тормозит развитие общества.

Только в 1861 г. в результате крестьянской реформы Александра II крепостное право было

отменено, личную свободу получили 22 563 000 человек. За это императора в

народе стали называть Освободителем. Однако полное освобождение

крестьяне получали не сразу: еще в течение двух лет они были обязаны отбывать

те же самые повинности, что и при крепостном праве. Это состояние крестьян

называлось временнообязанным.

С.И.Ижакевич.

Крепостных меняют на собак

Проблема бесправия крепостных была и одной из главных тем литературы и

искусства России. Первым об этом написал А.Н. Радищев в своей знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в

Москву». Протест писателя закончился для него строгим приговором Екатерины II — «Бунтовщик хуже

Пугачёва» — и ссылкой в Сибирь. В первой половине ХIХ в. о

бесправии крепостных писали А.С. Пушкин

(ода «Вольность»), А.С. Грибоедов

(«Горе от ума»), Н.В. Гоголь («Мертвые души»), И.С.

Тургенев («Записки охотника», «Муму») и многие другие. Широко известна

картина Н.В. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта».

http://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/

Н.В.

Неврев. Торг. Сцена из крепостного быта

Господский двор, дворня,

В помещичьей усадьбе второй

половины XVIII века

Манифест 18 февраля 1762 г. «О даровании

вольности и свободы всему Российскому дворянству» освобождал дворян от

обязательной военной и гражданской службы. Многие помещики стали покидать

города, где их вынуждала жить служба, и переселялись в свои имения. Появились

неслужащие дворяне, которые постоянно жили в своих усадьбах в полной

праздности.

Дворянские усадьбы устраивались в это время со

всевозможной роскошью. Перенесемся мысленно на 200 лет назад и заглянем в одно

из таких дворянских «гнезд».

Посреди усадьбы стоит «главный», или «большой», дом.

(В очень крупных усадьбах он назывался дворцом.) Здесь живет со своей семьей

владелец усадьбы.

Войдем внутрь господского дома. Одна за другой

следуют богато убранные просторные комнаты: гостиные, увешанные фамильными

портретами и картинами, кабинет с библиотекой (у таких богатых помещиков, как

Голицыны, Шереметевы, Юсуповы, библиотеки насчитывали тысячи книг, среди них

много иностранных), спальни, приемная хозяйки дома. Во втором этаже детские и

классные комнаты.

Тут же живут гувернантки и гувернеры детей помещика

(чаще всего это иностранцы — французы, немцы, швейцарцы).

Господский дом окружен тенистым парком с прудами. За

парадным двором видны многочисленные хозяйственные постройки: амбары, житницы,

кладовые, ледники, погреба, баня, сараи. Тут и фруктовый сад, и оранжерея, в

которой выращиваются всевозможные южные растения, фрукты и ягоды.

Еще дальше идут конюшенный и скотные дворы, а за

ними — овины, рига, пасека. Часто помещичья усадьба имела свои мельницы,

винокуренный завод, полотняно-суконные предприятия, огороды и рощи.

В усадьбе живет и приказчик — ближайший помощник

владельца по управлению хозяйством, и земский староста, обычно из зажиточных

крестьян. В доме старосты происходят сборы крестьян и раскладка податей.

Неподалеку находится судная изба — место расправы над крепостными. Здесь по

распоряжению помещика их наказывают: чаще всего секут розгами.

Усадьба, в которой мы побывали, принадлежала

богатому помещику. У дворян среднего достатка, и особенно мелкопоместных, все

было, конечно, проще и скромнее, но и тут сохранялись типичные черты помещичьей

усадьбы.

Помещика и его семью обслуживали крепостные, взятые

в господский двор,— дворня. У богатых владельцев бывало несколько сотен человек

дворни: лакеи, горничные, кучера, конюхи, ткачи, повара, портные, швеи,

сапожники, столяры и т. и. Среди крепостных были даже архитекторы, живописцы,

резчики по дереву. Некоторые богатые помещики создавали свои крепостные

оркестры, театральные и балетные труппы, насчитывающие десятки, а иногда и

более сотни исполнителей (см. т. 10 ДЭ, стр. 580).

Трудно жилось дворовым людям, полностью зависящим от

капризов господ. Особенно трагична была судьба крепостных интеллигентов, среди

которых встречались высокоодаренные люди: замечательные художники, музыканты,

архитекторы. Имена некоторых из них хорошо известны в истории русской культуры.

Среди них замечательный художник-портретист Ф. Рокотов, полотна которого вы

можете увидеть в Государственной Третьяковской галерее в Москве; И. Хандошкин —

известный в конце XVIII в. скрипач и композитор; строители Останкинского дворца

— зодчие А. Миронов, Г. Дикушин, П. Аргунов.

http://de-ussr.ru/history/rnewvr/v-pomeschichej-usadbe.html

ДВО́РНЯ, -и, жен., собир. При крепостном праве: домашняя прислуга в

помещичьем доме. Многочисленная д.

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.

Шведова. 1949-1992.

КАМЕРДИ́НЕР, камердинера, муж. (нем. Kammerdiener) (устар.). Комнатный служитель

при господине.

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков.

1935-1940.

Скульптура Joseph Ponhauser